静岡市葵区鷹匠の静岡駅近くにある歯医者 清水歯科医院

治療に関するご説明をして患者様の疑問を払拭し不安を軽減したうえで治療を開始いたします。

HOME ≫ ブログページ ≫

ブログページ

4月の休診日とゴールデンウイークの診療

4月は水曜・日曜・祝日の休診日に加え、19(金)20(土)を休診とさせていただきます。そのため、19・20・21と三連休となります。

17日の水曜は診療いたします。 尚、6日土曜日の午後は3時半までの診療とさせていただきます。

ゴールデンウイークは暦通りの休診ですが、5月1日水曜は診療いたします。

6月7nichi の休診日とゴールデンウイークの診療

4月は水曜・日曜・祝日の休診日に加え、19(金)20(土)を休診とさせていただきます。そのため、19・20・21と三連休となります。

17日の水曜は診療いたします。 尚、6日土曜日の午後は3時半までの診療とさせていただきます。

ゴールデンウイークは暦通りの休診ですが、5月1日水曜は診療いたします。

クルマで来院される方へ

近隣パーキングは学生服のやまだのお客様で混雑しています。

時間に余裕を持ってお越しくださるか、別の交通手段をご利用いただくようお願いいたします。

年末年始休診のお知らせ

年末は28日(木)まで診療いたしますが、午後5時で終了いたします。

27日(水)は診療いたします。

年始は5日(金)からの診療となります。

なお1月13日(土)は午前中のみの診療となります。

ドイツの歯科医師来院

先週、ドイツの歯科医師お二人が当院を訪れました。

当院の患者さんからのご依頼で決まったことですが、日本に留学されていたドイツ人の娘さんのお母様が歯医者さんで、その方と、大学の同級生だったという男性の歯科医師の方が、日本を観光旅行で訪れる際に日本の歯科医院を見てみたいとご要望されたため、当院で良ければということで実現しました。日本の歯科医院の機材などを見たかったようです。

当院が日本の歯科医院として一般的かどうかはわかりませんが、私も臨床に携わっている中で、あれば便利そうなものは経済的に許す範囲で徐々に揃えてきましたので、これらと比較してドイツではどんな機械や材料を使用して治療しているのか興味がありました。

通訳を娘さんにお願いして、ドイツの保険制度などについても伺いましたが、私の解釈では、保険からまかなえる医療費は決まっていて、ある材料で治療するといくらいくら掛かる場合、保険でいくらかが補填され、それ以上は個人の負担になるというふうに受け取ったのですが、あとからネットで調べると、公的な健康保険制度と個人的に入る保険制度があるため、個人的に入っている保険のことなのかよくわかりませんでした。医療費削減対策として保険制度の見直しがあったようです。

ドイツでは18歳までは年1回の予防的処置(歯石除去やPMTCなど)が無料で受けられ、子どもの歯科矯正には保険が使えるとのことで、日本よりも予防に力を入れている国策がうかがえました。

一通り院内を見ていただいた後、お二人の医院のHPを院のパソコンで見せてもらいました。お二人のお名前で検索するとみることができます。

Dr. Ingo Thederahn

Dr. Gerburg Weiss

背の高い先生がDr.Ingo(インゴと呼ばれていました)。身長は伺いませんでしたが、190㎝は超えていそう。私は154㎝です。

Weiss先生の名字(ドイツ語書きでWeiβ)は英語のWhite(白い)だそうで、歯医者にもってこいの名前です。

2年前に導入した小型滅菌器がドイツ製だったことがわかりました。この滅菌器導入により患者さん毎に使用した歯を削るためのタービン・コントラ類の滅菌が短時間でできるようになり、スタッフの帰宅時間も早くなりました。優れものです。

これは真空状態で石膏を練る機械です。手練りより気泡が入らなくて均一に練れるため導入しましたが、日本製でMORITAの製品です。ドイツの歯科で有名な日本のメーカーはMORITAだそうで、当院に出入りしている歯科材料屋の担当者によると、MORITAの根管長測定器の世界シェアが大きいからゃないかということでした。当院の根管長測定器も新しくはありませんがMORITA製で、お二人もそれを見て反応されました。

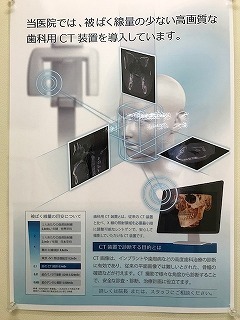

今年に入りデジタルレントゲンをバージョンアップして歯科用CTも撮れるようにしました。

Dr.Ingoはこれを見て「欲しい」とおっしゃっていました。DR.IngoのHPにはマイクロスコープを使っての治療の画像が載っていましたが、私はルーペで治療するのにとどまっているため、次に私が導入したいものはマイクロスコープだと伝えました。

ドイツの歯科事情に絡んだ話で、日本でも歯科大学の学生のうちの女子の割合が5割くらいに増えたと聞いたことがありますが、ドイツでは8割が女子だそうです。40年以上前私が学部を選ぶ際にも歯科は夜中に呼び出されることがないから女子にはいいよと言われましたが、ドイツではどういう理由からでしょうか?

それにしてもお国柄でしょうか?お二人のHPの診療時間をみるとうらやましくなります。私の所の3分の2以下じゃないでしょうか?日本も歯科医院が多い現実からすればこうなってもいいはずなのに・・・。日本でも今働き方改革が起きつつあるので、そのうち歯科も診療時間が短くなっていくのかな。年齢とともに体力の衰えを感じている私としては現実問題として考えねばと思っています。

一向(ドクターお二人と娘さんと当院患者さん)は、当院視察の前にはカラオケに行ってきたということでしたが、視察の後は回転寿司に行く予定だとのことでした。日本を楽しんでいかれることを願います。

噛み合わせの重要性と歯の接触癖

今年も日本顎咬合学会の学術大会が6月(今年は14・15の土日)に開催され、私も14日の土曜日を休診にさせていただいて参加してきました。

毎年プログラムを見ては、どの講演を聴こうか検討し、当日は会場である東京国際フォーラムの広い棟内をあっちからこっちへと足早に移動して興味ある講演を聴きまくります。

今年も拝聴したい講演がたくさんありましたが、「オールセラミックス修復について」と「インプラント関連」、そして「下顎位(噛み合わせの状態のこと)」に絞って聴いてきました。

その中で、下顎位のズレによって生じる全身の不定愁訴や顎関節の関節頭の変形など、演者の症例をスライドを観ながら聴くにつけ、いかに噛み合わせが重要かをあらためて感じました。

数年前にも、噛み合わせ治療に力を入れて全国の患者さんを診ている高崎市の丸橋歯科クリニックに見学に行って噛み合わせ治療を拝見しましたが、それを臨床で実際に治療に取り入れるのは容易ではないと感じました。

今回の講演ではズレの診断方法が具体的で、噛み合わせがずれているかどうかは見つけやすいものの、治療法は丸橋歯科の場合と同じで、大きなズレとなると矯正や被せ物の大規模な改造、インプラント、義歯の装着などが必要になり、簡単ではありません。

ただ、一番最初の治療は共通していて、スプリントというマウスピースのようなものを装着して噛み合わせを変えていきます。それで症状がとれたら、そのような噛み合わせに持っていくのです。

大きく噛み合わせがずれてしまう原因は奥歯を失うことや悪い姿勢(頬杖やうつ伏せ寝なども含めて)にあるようです。

良い姿勢を心掛け、悪い態癖を直し、左右の奥歯でしっかり噛めるようにする、噛み応えのあるものをよく噛んで食べる、こういうことが噛み合わせを正しく保つために重要です。

もうひとつ、肩こりや首こりなどの比較的軽い不定愁訴や顎関節の痛みなどは、ただ単に噛みしめや食いしばりを止めれば治ると言われます。

たまたま6月18日に保険医協会の顎関節症の講習もあり、そこでも顎関節症の治療法についての説明がありましたが、日中に上下の歯の接触(噛みしめなんていう力の入ったものではなく、単に触れていること)をしないように心掛け、就寝時はスプリントを装着するだけで、ほとんど患者が顎関節の痛みや開口障害から解放されるということでした。(ただしスプリントは長期に渡って使用してはいけないとのことでした。)

今朝のTV番組「ゲンキの時間」も噛み合わせについての内容で、噛み合わせが良くなるとスポーツで良い成績が出ることも実証していました。そして、顔を少し上向きにして(口が少し開いた状態になります)立った姿勢で、ゆっくり顎を閉じていき、1本でも上下の歯が接したところで、それ以上噛み込まないようにしたところが本来の正しい噛み合わせの位置だと言っていました。

噛み合わせは変化していくものです。少しの噛み合わせのズレなら、正しい姿勢で歯を噛み込まないようにしていれば正しい噛み合わせに近づいていくかもしれませんね。少なくとも歯の接触によって引き起こされている、顎や首、肩、頭の筋肉の凝りは軽減することが期待できます。ただしスポーツ時には安定した噛み合わせができないと力は発揮できませんが・・・。

日本額咬合学会学術大会で演者の先生が、「噛み合わせを治せば医科にかかる必要がなくなる」とまで言っておられましたが、歯科医師として、この言葉は重く受け止めなければいけないと感じます。